咬肌间隙感染简介:咬肌间隙感染是指咬肌间隙的化脓性感染,主要临床表现是以嚼肌为中心的急性炎性红肿、跳痛、压痛。

- 发病部位

- 传染性

- 治愈率

- 多发人群

- 相关症状

- 并发疾病

- 咬肌间隙的化脓性感染

- 口 肌肉

- 无传染性

- 85%

- 有急性化脓性下颌智齿冠周炎...

- 水肿,咀嚼肌肥大,颞部疼痛

- 肿胀

- 挂号科室

- 治疗方法

- 治疗周期

- 治疗费用

- 临床检查

- 无

- 口腔科

- 药物治疗、手术治疗

- 1-3个月

- 不同医院收费标准不一致,市三甲医院约(500-3000元)

- 颌面五官CT,颌面部检查

- 常见药品

- 注射用硫酸头孢匹罗,红霉素肠溶片

- 在线购药

疾病症状:

一、症状:

以嚼肌为中心的急性炎性红肿,跳痛,压痛,红肿范围上方超过颧弓,下方达颌下,前到颊部,后至颌后区,深压迫有凹陷性水肿,不易扪到波动感,有严重开口受限,用粗针从红肿中心穿刺,当针尖达骨面时回抽并缓慢退针即可抽到少许粘稠脓液,病人高烧,白细胞总数增高,中性白细胞比例增大。

颞下间隙位置深在,隐蔽,故感染发生时外观表现常不明显,仔细检查可发现颧弓上,下及下颌支后方微肿,有深压痛,伴有不同程度的张口受限,但颞下间隙感染时常存在相邻间隙的感染,因此可伴有颞部,腮腺咬肌区,颊部和口内上颌结节区的肿胀,以及出现该合并间隙感染的相应症状。

疾病病因:

一、病因:

咬肌间隙(masseteric space)位于咬肌与下颌升支外侧骨壁之间,由于咬肌在下颌支及其角部附着宽广紧密,故潜在性咬肌间隙存在于下颌升支上段的外侧部位,借脂肪结缔组织与颊、颞下、翼下颌、颞间隙相连,咬肌间隙为最常见的颌面部间隙感染之一。

疾病预防:

一、预防:

应及早对引感染之病灶牙进行治疗或拔除。

1、急性浆液期:早期以消炎为原则。

(1)除全身对症治疗外,用抗菌素、磺胺、止痛药物等消炎止痛。

(2)外敷金黄散、鱼石脂软膏等。

(3)理疗:紫外线、红外线等。

2、急性化脓期

应及时切开引流。如果延迟自破后,面部遗留明显瘢痕,否则不破循筋膜间隙扩散,病程恶化。

3、炎症消退后拔除病灶牙。

4、积极开展龈齿防治工作,拔除病灶牙,对急性腺组织炎症及面颌疖痈及外伤感染及时治疗。

疾病鉴别:

一、鉴别:

要与腮腺炎,扁桃体炎相鉴别。

腮腺炎发病急骤,多数病员有高热,寒战,全身不适,白细胞增多等全身症状,多发生于一侧,患侧腮腺区红肿明显,下颌后凹消失,耳垂上翘,由于腮腺包膜致密,肿胀受到约束,内部压力增高,故疼痛剧烈,触压痛明显,有程度不等的强口受限,患侧腮腺导管开口处红肿,有脓性分泌物排出,由于筋膜分隔,脓肿常为多个,分散的小脓灶,故早期无典型的波动感。

扁桃体炎包括全身和局部症状。

1.全身症状:起病急,恶寒,高热,可达39~40°C,尤其是幼儿可因高热而抽搐,呕吐或昏睡,食欲不振,便秘及全身酸困等。

2.局部症状:咽痛明显,吞咽时尤甚,剧烈者可放射至耳部,幼儿常因不能吞咽而哭闹不安,儿童若因扁桃体肥大影响呼吸时可妨碍其睡眠,夜间常惊醒不安。

疾病检查:

一、检查:

血常规检查:白细胞总数增高,中性白细胞比例增大。

疾病就诊:

疾病治疗:

咬肌间隙感染一般治疗

一、治疗:

1.咬肌间隙蜂窝组织炎时除全身应用抗生素外,局部可和物理疗法或外敷中药;一旦脓肿形成应及时引流。咬肌间隙脓肿切开引流的途径,虽可从口内翼下颌皱襞稍外侧切开,分离进入脓腔腔引流,但因引流口常在脓腔之前上份,体位引流不畅,炎症不易控制,发生边缘性骨髓炎的机会也相应增加。

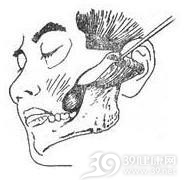

2.因此,临床常用口外途径切开引流。口外切口从下颌支后缘绕过下颌角,距下颌下缘2cm处切开,切口长约3~5cm,逐层切开皮下组织,颈阔肌、以及咬肌在下颌角区的部分附丽,用骨膜剥离器,由骨面推起咬肌进入脓腔,引出脓液,冲洗脓腔后填入盐水纱条引流。次日交换敷料时抽去纱条,换置橡皮管或橡皮条引流。如有边缘性骨髓炎形成,在脓液减少后应早期施行死骨刮除术,术中除重点清除骨面死骨外,不应忽略咬肌下骨膜面附着之死骨小碎块及坏死组织,以利创口早期愈合。 咬肌间隙感染缓解或被控制后,应及早对引感染之病灶牙进行治疗或拔除。

疾病护理:

咬肌间隙感染一般护理

一、护理;

饮食应以清淡而富有营养为主。多吃蔬菜、水果、牛奶、甲鱼等富含多种氨基酸、维生素、蛋白质和易消化的滋补食品。少吃油腻过重的食物;少吃狗肉、羊肉等温补食物;少吃不带壳的海鲜、笋、芋等容易过敏的"发物",少吃含化学物质、防腐剂、添加剂的饮料和零食。忌食过酸、过辣、过咸等刺激物。

疾病饮食:

咬肌间隙感染饮食原则

一、饮食保健:

饮食方面要做到规律、合理,即以高蛋白、高维生素食物为主。选择营养价值高的植物或动物蛋白,如牛奶、蛋类、鱼类、瘦肉、各种豆制品等。各种新鲜蔬菜、瓜果富含维生素,营养价值高。