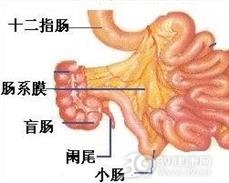

肠系膜脂肪炎简介:肠系膜脂肪炎(mesenteric panni culitis)是以腹部包块及腹痛为主要表现的肠系膜疾病,临床少见。

- 发病部位

- 传染性

- 治愈率

- 多发人群

- 相关症状

- 并发疾病

- 挂号科室

- 治疗方法

- 治疗周期

- 治疗费用

- 临床检查

- 无

- 胃肠外科,内科

- 药物、中医治疗

- 8-12周

- 市三甲医院约(6000-10000元)

- 血管造影,腹部MRI,腹部CT

- 常见药品

- 醋酸泼尼松片,硫唑嘌呤片

- 在线购药

疾病症状:

一、症状

1.一般表现 病人多为体质虚弱,消瘦,慢性低热,食欲不振,以及体重下降等慢性消耗的状态,病程可长达数年。

2.腹部表现 主要为腹部疼痛,以右下腹部较多见,左侧腹及上腹痛也可发生,但较少。腹痛程度不太剧烈,呈慢性反复发作的隐痛,一般尚可忍受。腹痛无转移,也不向他处放射。当肠腔完全闭塞出现肠梗阻时,腹痛较为剧烈,有时呈绞痛样发作。而肠系膜血管被绞窄后,可出现肠段坏死及化脓性腹膜炎,此时腹痛呈持续性并有腹膜刺激征。一般情况下,腹部压痛轻,有时触到包块。相伴随的症状有腹胀、恶心、呕吐及食欲减退。据68例的统计,腹痛发生率为67.7%,呕吐32.3%,便秘8.8%,而腹部包块出现率约为50%。

据68例的分析,约1/4病人曾患有腹部外科疾病,而22%病人曾接受过腹部手术治疗。有下列情况,可考虑为肠系膜脂膜炎。

二、诊断

1.病程发展缓慢,数月至数年,伴长期低热,慢性消耗体质,体重下降等。

2.腹痛及腹部包块相继出现,以右侧腹或右下腹为主,腹部包块质地较硬,伴压痛,活动度极差。

3.消化道钡透及纤维结肠镜检查,消化道黏膜无溃疡及占位性病变。

疾病病因:

一、发病原因

本病病因不明,可能与腹部外伤、腹部手术、感染、变态反应等因素有关。由于文献报告的大部分病例既往都有外伤史和腹部手术史,所以推测外伤和手术与本病关系密切。变态反应对本病的发生可能起重要作用。

二、发病机制

本病的致病性缺陷包括脂肪组织过度生长以及随后的变性、脂肪坏死及黄色肉芽肿性炎症。在增生的肠系膜脂肪组织变性后,可能是正常的脂类物质从变性的脂肪细胞中释放出来,而促进了肉芽肿性浸润,并最终纤维化。

病变主要侵袭小肠系膜,而且以肠系膜根部为多见,也可蔓延到肠壁处。结肠系膜也可受累,但病变常较局限,外观酷似结肠恶性肿瘤。病变极少侵及网膜或向腹膜后蔓延。

病变特征表现为受累的肠系膜表面散在着大小不等的脂肪坏死灶,外观呈暗棕色或灰黄色。病灶可互相融合呈大片状,并由肠系膜根部向肠壁侧扩展。后期随着纤维组织的增生及瘢痕组织收缩,肠系膜逐渐缩短,所属之肠襻也随之纡曲、变形、狭窄,甚至肠腔完全阻塞而出现肠梗阻。肠系膜的血管也常常被包绕。纤维化病变范围大小不等,但从剖腹探查所见,大多直径在5~10cm,肿块边界不清楚,较硬,无包膜,与周围组织器官常有广泛、复杂的粘连,不易分开。

疾病预防:

避免腹部外伤和各种腹部手术可以减少本病的发生。

疾病鉴别:

在消化道造影中,本病应注意与消化道癌肿、缺血性肠炎、克隆病、溃疡性结肠炎等鉴别。这些病变在消化道造影中均有相应比较特征性的表现,一般不难与本病鉴别。比较难以区别的是肠系膜病变,如脂肪瘤、脂肪肉瘤、恶性淋巴瘤、转移瘤、腹膜间皮瘤、胰腺炎性肠系膜改变、脓肿等。上述肿瘤性病变在CT中均有各自的特征,只要注意观察肿瘤的大小、数目、性状、内部结构及密度、有无邻近组织浸润及浸润程度、有无转移灶及腹水等,多数可以与本病作出鉴别,必要时可借助血管造影。胰腺炎性改变和脓肿结合临床、实验室检查及抗炎治疗奏效等容易鉴别之。

疾病检查:

1.血常规 外周血白细胞可以升高。

2.红细胞沉降率增快。

1.结肠或小肠双对比造影可见病变部肠管壁僵硬、张力减低,管腔狭窄,黏膜增厚、紊乱,管壁边缘呈不规则锯齿状,并有肠管外压性移位变形,局部肠管有固定感。钡剂通过缓慢、蠕动消失或减弱等。

2.结肠镜检查可见管腔狭窄,扩张不良,黏膜充血、水肿、糜烂,触及易出血,有时有溃疡形成。

3.腹部B超可探及肿块,肿块呈内部低回声和边缘强回声的混合型回声以及肠系膜根部欠均的低回声肿瘤图像,肿块的边缘不清,与肠管关系密切。

4.CT平扫见肠系膜内脂肪CT值增高,表现为后腹膜的脂肪密度高于皮下脂肪,其内见有线条状密度增高的血管影,纤维化严重可形成软组织肿块,内可见钙化。增强CT见内部强化的线条状血管影是其特征,并可见增厚肠壁之内低外高“双晕征”(double halo sign),后者是良性病变的特有表现,其病理影像学基础是增厚肠壁的内侧低密度系粘膜下组织的水肿,外侧的高密度为浆膜下组织的炎性细胞浸润和纤维化。

5.血管造影可见肠系膜上下动脉及分支血管扭曲、受压、移位,无肿瘤染色及动静脉瘘,严重者血管闭塞。

诊断: 诊断:据68例的分析,约1/4病人曾患有腹部外科疾病,而22%病人曾接受过腹部手术治疗。有下列情况,可考虑为肠系膜脂膜炎。

6.病程发展缓慢,数月至数年,伴长期低热,慢性消耗体质,体重下降等。

7.腹痛及腹部包块相继出现,以右侧腹或右下腹为主,腹部包块质地较硬,伴压痛,活动度极差。

8.消化道钡透及纤维结肠镜检查,消化道黏膜无溃疡及占位性病变。

疾病就诊:

疾病治疗:

肠系膜脂肪炎一般治疗

一、治疗

本病有自限性的趋势,临床资料显示,约3/4的病人经数月至数年的支持治疗后,症状可逐渐缓解。故一般情况下可先行综合治疗。无明确指征切忌盲目剖腹探查。

1.全身支持治疗 注意休息,加强营养及体质锻炼,提高机体抵抗力。

2.药物治疗 文献报道,用肾上腺皮质激素、抗生素及三苯氧胺综合治疗后,症状可得到控制。

3.放射治疗 个别病人也可获得良好的效果。

4.手术治疗 剖腹探查的目的,在于明确诊断(经术中冰冻病理切片),切除病灶、解除肿块对肠系膜血管及肠腔的压迫。手术方式可根据病人具体情况选择。可进行粘连松解、病灶切除、肠管切除等手术。

二、预后

本病有自限性,预后佳。通常2年内,大多数病人的疼痛消失及肿块退缩。恶性淋巴瘤见于15%的病人,但两者的关系尚未阐明。

疾病护理:

肠系膜脂肪炎一般护理

适当增加运动,促进体内脂肪消耗。每天跑步,每小时至少6公里才能达到消脂效果。仰卧起坐或健身器械锻炼都是很有益的。

疾病饮食:

肠系膜脂肪炎饮食原则

调整饮食结构,提倡高蛋白质、高维生素、低糖、低脂肪饮食。不吃或少吃动物性脂肪、甜食(包括含糖饮料)。平时注意保养,每天喝点甘道芯缓释茶,清除内脂堆积。另外多吃青菜、水果和富含纤维素的食物,以及高蛋白质的瘦肉、河鱼、豆制品等,不吃零食,睡前不加餐。